鈴木 聡 鈴木聡ヴァイオリン工房

会場は大丸札幌店。オーケストラの生演奏を皆さまへプレゼント

札幌にも雪の便りが届き、冬の訪れを感じる季節になりました。大丸札幌店では、クリスマスの準備が着々と進んでいます。今年の大丸札幌店のクリスマス企画『HAPPY HOLIDAYS!』のテーマは「劇場」。そのイベントの一環として開催されるのが『Orchestra is coming to town 〜オーケストラがまちにやってくる〜』です。12月の土・日曜日(6日〜21日)に、1階に札幌西区オーケストラをお招きし、クリスマスの時期にぴったりの音楽をお客さまへ生演奏でお届けします。そのオーケストラの一員として楽器を奏でながら、札幌・西区の工房で約30年にわたりバイオリンの製作や修理を続けているのが鈴木聡さんです。工房の扉を開くと、鈴木さんのお人柄がにじむ、木の温もりに満ちた空間が迎えてくれました。取材の間も、日頃から鈴木さんに修理をお願いしているお客さまが次々と訪れ、地域の音楽愛好家の方々にとって頼れる存在であることが伝わってきます。持ち主の想いに耳を傾け、また何百年もの歴史に思いを馳せながら、時間と人とを結びつけていく仕事。真摯にバイオリンと向き合い続ける、鈴木さんの音楽人生について伺いました。

取材者:大丸札幌店 梅村樹李

鈴木 聡 すずき さとし

鈴木聡ヴァイオリン工房主宰

日本弦楽器製作者協会正会員。東京都出身、59歳。高校卒業後、無量塔蔵六氏が主宰する東京ヴァイオリン製作学校に入学。卒業後は、杉山和良氏の工房を経て、株式会社ミュージックプラザに6年間勤務。1998年、32歳の時に札幌へ移住し、西区二十四軒で独立開業。2008年に現在の場所へ移転。バイオリン演奏は8歳より始め、今も札幌西区オーケストラや道内のアマチュアオーケストラに参加。『Orchestra is coming to town 〜オーケストラがまちにやってくる〜』ではバイオリンとビオラを担当する予定。

年月を重ね、使い続けるほどに

音色が味わいを増すバイオリン

「手がけた修理の中で一番古いものは、1700年代のバイオリンでした。時を重ねても道具として使い続けてもらえることが、出来上がった楽器にとって一番幸せな状態だと思います」

そう話すのは、『ヴァイオリン専門店 鈴木聡 ヴァイオリン工房』の鈴木聡さん。1998年に工房を構えてから約30年にわたり、音楽愛好家たちの相棒であり、大切な思い出が詰まった楽器を修理し続けてきた職人さんです。

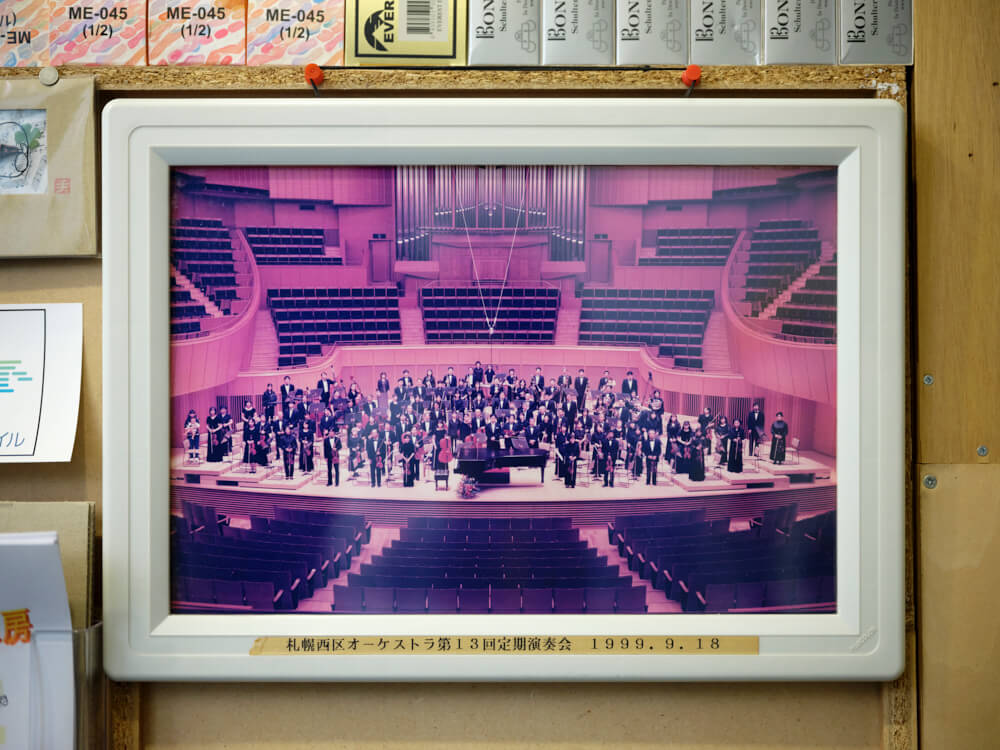

工房を始めた当時、北海道で同じ仕事をする職人はわずか3人ほど。今でも道内では片手で数えるほどしかいないという貴重な存在です。修理を中心に製作も手がける鈴木さんは、ご自身も8歳の時からバイオリンを始め、現在は「札幌西区オーケストラ」のメンバーとして定期演奏会にも出演する奏者でもあります。

鈴木さんが私たちに見せてくれたのは、20代前半に製作したというバイオリン。表面のなだらかなカーブや細部に施された繊細な造作は、気高さを感じる美しさを放っており、取材スタッフ全員が思わず息をのむほどでした。

「楽器は、年月を重ねるごとに音色が変わっていきます。時間を経るほどに板が馴染み、新しい楽器よりも豊かな響きを生むようになる。弾き続けるうちに、最初は出せなかった音が出るようになるんです。デジタル楽器は完成したときが品質のピークですが、木から生まれる楽器は使いながら質が上がっていく。どのように育っていくのかも、楽しみのひとつです」

歴史を重ねながら豊かな音色を奏でるようになる楽器だからこそ、修理は欠かせない仕事です。とはいえ修理する楽器の個性も悩みも、そして正解も一つとして同じものはありません。だからこそ、たくさんの楽器に触れ、経験を積むことがなによりの財産になるのだとか。そして鈴木さん自身が奏者であることも、大きな強みになっています。

「自分自身も演奏する立場でよかったと思うのは、修理の時に、微妙な音の違いを共有できること。物理的な故障は見てわかりますが、見ただけではわからず、言葉で説明しにくい悩みもあります。そんなときでも、音を鳴らせば感覚を共有できる。特に修理の現場では、演奏してきてよかったと感じますね」

世界の音楽家が札幌に集う「PMF(パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌)」の時期には、外国の奏者が工房を訪れることもあるそうです。言葉がわからなくても、通訳よりも先に音を鳴らせば、すぐに悩みを共有し合えるのだとか。言葉を超えて音のコミュニケーションがとれる、楽器奏者ならではの素敵なエピソードです。

8歳から始めたバイオリンが

音楽と共にある人生の原点

「昔、母がピアノを習っていた先生が家の近所にいらして、当時はバイオリンも教えていたんです。弟と『どっちをやる?』という話になって、弟はピアノ、私はバイオリンを選びました。本当はギターをやりたかったのですが、同じ弦楽器だから『バイオリンでもいいかな?』という軽い気持ちで。高校までは教室に通って練習をしていましたね」

高校卒業後は、ものづくりの仕事への興味から、教室の近くにあった無量塔蔵六氏が主宰する東京ヴァイオリン製作学校に入学。日本で初めてドイツの弦楽器製作技術者国家資格「ガイゲン・バウ・マイスター」を取得した無量塔氏のもとで本格的な技術を学びます。

「木を削る刃物を研ぐことからスタートしました。1〜2年かけて5〜6台ほど製作したでしょうか。材料以外はほとんど手作業なので、作りながら覚えるしかありません。しかもバイオリンはすべてが完成するまで弦を張ることができないため、どんな音が出るのかは完成して初めてわかるんです」

卒業後は、杉山和良氏の工房を経て、株式会社ミュージックプラザに勤務。修理を通して技術を磨き、32歳のときに札幌で独立開業しました。

「私は鉄道が大好き。高校2年のときに北海道を鉄道で旅した時の印象が強く残っていて、北海道に住もうと思ったんです」

修理を通して数え切れないほどのバイオリンに触れていた鈴木さん。プライベートの時間は楽器から離れたくなって、一時期は演奏から遠ざかっている時期もあったそうです。札幌で開業後、工房の近くで活動していた「札幌西区オーケストラ」に修理の宣伝をかねて足を運んだことが、演奏を再開し、今へと繋がる縁になったといいます。

大丸札幌店の店頭が演奏会場に

クリスマスの生演奏をお届け

鈴木さんが参加している札幌西区オーケストラは、1986年に始まったアマチュアオーケストラ、通称「西オケ」。20代から70代くらいまで、現在約70人の団員が所属しています。

「工房の仕事は一人で完結する仕事ですが、オーケストラの活動はみんなで演奏できることが、何よりの楽しさ。西オケは、楽しむことを大切にしているんです。追い込んで鍛えるのが楽しい人もいれば、純粋に音楽を楽しみたい人もいる。“楽しい”の形は人それぞれですが、初心者からベテランまで全員で音を合わせていくことが、私は楽しい。そして演奏会に向けて練習を重ねながら、楽団の音が変わっていくプロセスもまた楽しいと感じています」

クラシック音楽やオーケストラ演奏に、少し敷居の高さを感じる方もいらっしゃるかもしれません。10代の頃の私はヘビメタ小僧だったという鈴木さんにお聞きしてみると……。

「今でこそクラシックと呼ばれていますが、出来た当時は時代の先端をいく新しい音楽だったはずです。当時は否定されたり、受け入れられない場面もあったりしたかもしれません。それでも数百年にわたって愛され続けたからこそ、クラシックと呼ばれるようになったわけです」

視点を変えると、クラシック音楽がちょっぴり身近に感じられる気がしませんか?

そして札幌西区オーケストラの皆さんには、今年のクリスマス企画の1つ『Orchestra is coming to town 〜オーケストラがまちにやってくる〜』として、12月の土日曜日(6日〜21日)に1階吹き抜けのイベントスペースで生演奏を披露していただきます。

「クリスマスの楽曲を、オーケストラやアンサンブルで練習しています。『何かやっているぞ?』って、お買い物中にのぞいていただけたらうれしいですね。そんな偶然の出会いから、オーケストラや楽曲に興味を持ったり楽しそうだと感じたり、次の出会いや楽しみに繋がったりしてくれたなら、なおうれしいですね」

大丸札幌店から、ひとあし早い生演奏のクリスマスプレゼント。気軽に足をお運びいただける百貨店の“劇場”で、鈴木さんや団員さんと一緒に、皆さまをお待ちしています!

※本記事の情報は、2025年11月のものです。

ヴァイオリン専門店 鈴木聡ヴァイオリン工房

住所:〒063-0003 北海道札幌市西区山の手3条3丁目4-24

TEL:011-611-0960

営業時間:9:30~18:30 ※土曜のみ17:30まで(定休 日曜・祭日)

Events

Orchestra is coming to town 〜オーケストラがまちにやってくる〜

開催日時:2025年12月6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)

開催時間:各日 ①11:00〜 ②13:00〜 ③15:00〜 ④17:00〜

所要時間:各回約30分

場所:大丸札幌店 1階 イベントスペース

大丸札幌店がオーケストラホールに!クリスマスの楽曲を生演奏でお届けします。

※本イベントは終了しました。